院長日誌

学会・セミナー

-

2008/05/12

JLOA 20周年記念大会

日本の舌側矯正の集まりである、JLOAの20周年記念大会が3月20日、大阪の中之島センタービルで開催されました。

特別講演として、今年のESLOのSecretaryの Germain Becker先生が来日されました。

Germain Becker先生です。

尊敬する松野先生 現JLOA会長です。

尊敬する小谷田先生

僭越ではございましたが、御指名でございましたので、

座長は私が務めさせて頂きました。

いつもは自分がCertificateを貰う立場ですが、

この日は僕がBecker先生にお渡ししました。

翌日は良いお天気で、奥様と奈良観光を楽しまれました。

Becker先生、鹿にビックリ!

今まで、学会などのブログは講演内容などもある程度紹介してきましたが、、、今回はオミットです。

何故か、、、。

書きたいけど書けない、、でも書かないと、わからないでしょうか、、。

学会や学術会は公の場であり、意見を交換するところです。

個人のアピールをしたり、個人のバッシングをする場ではないはずです。

講演内容までは学会側でチェック出来ないので、学会の落ち度ではなく、これは個人個人のモラルの問題です。

若手の先生方も、前夜、あれほどのバイタリティがあるなら、それを違うところで生せないのかなと思いました。

将来を担っているのですから、発表なども頑張って下さい。 -

2007/12/04

日本舌側矯正学術会例会に参加

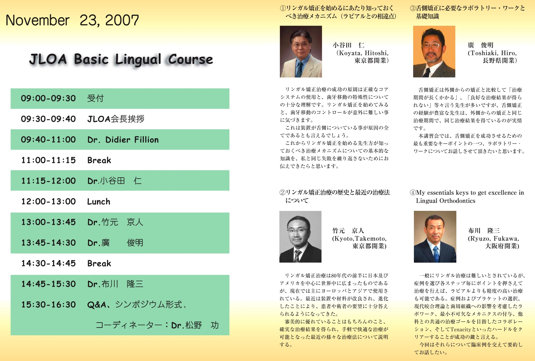

日本舌側矯正学術会例会が11月23日、東京の都市センター会館にて開催されました。

本大会で話をしてくれないかと会長の松野先生から御連絡を頂きました。

諸先輩をさしおいて 僕ごときがしゃしゃり出るべきではないと、ご辞退申し上げたのですが、是非にとのお言葉を頂きましたので、僭越ではございましたが、舌側矯正に必要なラボラトリーワークについてお話しさせて頂きました。

トップバッターは、パリ、ロンドンなどで舌側矯正専門で開業している Fillion先生。

次に、南青山の小谷田先生。 東京、南青山です。

次に、九段の竹元先生。 千代田区。 靖国神社の正門前です。

で、謎の人物登場、、、僕です。 「塩尻市? おい、塩尻市ってどこだ?? 人口6万人だってよ、、。 長野の山奥だってよ、、。」って声が聞こえてきそうで、、。

しんがりは、大阪の布川先生。大阪府、です。

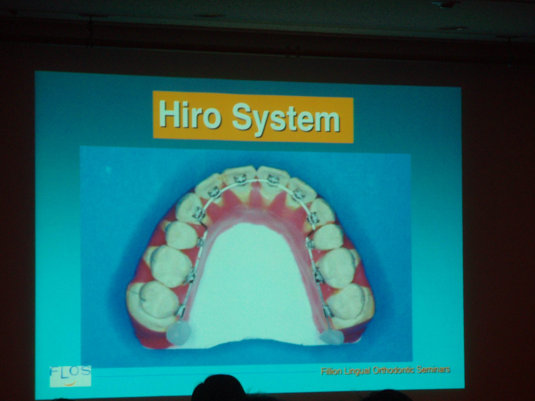

Fillion先生は “Hiro System”を紹介して下さいました。

今回はジョーク抜きで硬く行こうと思っていたのですが、小谷田先生のお話はいつも通りのユーモアーたっぷりで、すっかり僕のボルテージが上がってしまい、僕も急遽ジョークを追加しました。

ラボの話を、ということだったのですが、ラボの話だけして、「あんた、治せるのか?」と思われては、ラボが大切だという言葉も説得力を持たなくなりますので、まずは European Boardの8症例, Growing case, LSWA, Kurz, Creekmore, STbに加え、僕オリジナルの Hiro Bracketsによる治療例、Micro Implantの症例など、21症例ほど御紹介した後、本題のラボの話に入らせて頂きました。

本当は28症例、計688枚のスライドだったのですが、時間の関係から急遽削除して臨みました。

時間が押していたので、大事なことを言うのを忘れてしまいました。

現在、歯科医師募集中です、って言おうと思っていたのに、、。

会場は超満員で申し込みをお断りするほどの盛況であったそうです。

締めのお言葉は、会長の松野功先生。

「舌側矯正は、時間がかかる、ちゃんと治らない等々の説明をする先生が多いですが、今や外側と同じ治療期間で同じ治療結果を得ることが可能です。 患者さんには、正しい情報を提供するのが私たち医療人としての使命です。 時間がかかる、ちゃんと治らない等々の説明をしたい先生は、『私が治療すると、時間がかかります』、『私が治療すると、ちゃんと治らない』と、言ってください」と おっしゃいました。

これには全く同感、さすが松野先生、良いことを仰いました。

じつは、こうゆう説明は日本だけでなく、世界中で見られることなのです。

つい先日までは舌側矯正の事をボロクソに言っていた先生が、ある日突然、舌側矯正を始める、、、おかしいと思いませんか? だったら最初から、松野先生が仰るように、「自分はまだ経験不足なので、、、」と、患者さんに正直に言えば良い。

お医者さんは自分の手に負えないと判断したときは、躊躇なく然るべき病院を紹介します。 勉強しているから、他医に紹介することを恥だとは考えない。 ところが、歯医者は、なんだかおかしい。 「自分に出来ない」ということを恥だと思っている先生が非常に多い。 自分の勉強不足を恥だと自覚するなら、ゴルフや麻雀を少し減らして、勉強すれば良い。

勉強している先生は、お互いの専門性、得意分野を理解し合い、紹介する際には自信をもって紹介状を書きます。

あまり書くと、また風当たりが強くなりますので、このへんでやめときます。

次回の日本舌側矯正学術会は 3月20日の予定です。

皆さん、是非ご参加下さい。 -

2007/09/21

第66回 日本矯正歯科学会大会に参加

9月19-21日、第回日本矯正歯科学会が大阪国際会議場にて開催されました。

昨年の札幌大会では、European Board of Orthodontistsに関する学術展示を行い、また、専門医試験の合格症例の展示をしたりと、とても忙しかったですが、今年は聞き手に徹しました。

会場のグランキューブ大阪

何年か前は、スタッフの意識改革と矯正歯科の知識習得を目的として、国内外の学会に必ずスタッフも全員参加で臨んでいましたが、学会を旅行と勘違いしているスタッフが多く、自分の発表の妨げになりましたので、以後、矯正学会にはスタッフは連れて行っていませんでしたが、現在のスタッフは皆、ほんとうに勉強熱心で、昨年の札幌大会も一緒に連れて行って良かったなと思いましたので、今年も歯科衛生士3名と受付秘書の1名、自分も含めて5名で参加してきました。

今回の学会では、興味深い学術展示が多く、歯根吸収に関する演題、歯列弓の成長に関する演題、咬合力に関する演題、ホワイトニング後の歯面の性状に関する演題、ボンディング材の接着力に関する演題、各社の矯正用ワイヤーの精度や表面性状を調べた演題などなど、たいへん勉強になりました。

歯根吸収は、現時点では予測することも予防することも困難なのですが、ビスフォスフォネートなどによる歯根吸収を少なくさせるための研究が行われています。

過大な矯正力は歯根吸収の原因となることは古くから知られていますが、過大な矯正力を用いていなくても、歯根吸収の見られる事があります。

現在、歯根吸収の原因として注目されているのは免疫システムの関与で、この場合、全歯にわたり歯根吸収が見られることがあります。

私自身も23年間の矯正臨床でそうゆう患者さんを3人ほど経験しました。

歯根吸収が起こった場合には、私たち矯正歯科医は正直、物凄いショックを受けます。

そして、患者さんには歯根吸収の状態を知らせない先生が多いのではないかと思いますが、現在、ひろ矯正歯科では、歯根吸収が全く起こらなかった人にも、物凄い吸収を起こしてしまった人にも、全ての患者さんにレントゲンをお見せして、隠すことなく御説明しています。

吸収の著しい人には、患者さんにその事を伏せるのではなく、現状を説明して、今後起こりうる事や日常生活に於ける注意事項を説明する事の方が重要であると考えるからです。

これらの研究が進んで、全ての患者さんに歯根吸収ゼロ矯正が出来る日が来ることを希望します。

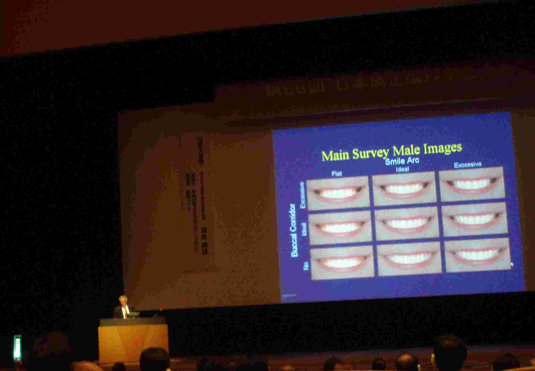

また、特別講演の オハイオ州立大学の矯正歯科の教授、Henry W. Fields 先生の講演は、“The esthetics of the smile and the esthetics of the appliance that make the smiles”という演題で、患者さんが笑ったときの歯の見え方(Smile line や Buccal corridorなどの Estheticsに関するもの)などの審美的な要素についての講演です。

アメリカに於ける近年の矯正歯科の Goalが、見た目に重きを置く傾向が非常に強くなってきているということに私は以前から強い疑問を覚えていましたが(例えば、Social Sixなどは典型的な例で、真面目に臨床に取り組んでいる者にとっては考えられない事です)、今回の講演でもやはり同様に感じました。

Buccal corridorを改善するには、上顎の臼歯を頬側に位置させ、Buccal Crown Torqueをかけるとのことでしたが、こうすることで審美的には良くなっても咬合は理想的な状態からかけ離れてゆくことも多く、患者さんの長期的な予後や歯周環境を考えると、なかなか同意出来ない部分があり、これらを両立させるためには矯正のみで全てを解決しようと考えるのは間違いではないかと思いました。

Henry W. Fields先生の講演

また、臨床セミナーでは「矯正歯科医療と法務」についての講演があり、検査資料やカルテの重要性、治療前のインフォームド・コンセントの重要性を強調しておられました。

ひろ矯正歯科のホームページでは、一般歯科における矯正治療の問題点を指摘していますが、これは一般歯科の先生は矯正治療をするなという意味ではありません。

不十分な検査、不十分な知識で治療を行うと、取り返しのつかない問題に発展するということがあるという注意喚起の目的で記しておりますので、読まれた方は憤慨されるのではなく、患者さんの立場に立ってよく考えて頂ければ幸いです。

私自身も、他の医療機関に依頼した方が適切であると判断する場合には、迷わずそうしているからです。

特に、顎関節の治療が必要であると判断した場合には、治療前、治療中、治療後を問わず、顎関節外来を持つ専門の機関に依頼しております。

私は松本歯科大学の矯正科に勤務していた当時は、たくさんの顎関節症の患者さんの治療を受け持ち、むしろ得意分野でした。

開業後も暫くの間はスプリント療法などの治療を行っていましたが、現在は全く行っていません。

その理由として、

1,顎関節症の有病率は20~40%程度にも達するということ(ということは、噛み合わせの如何を問わず3~4人に1人は顎関節に何らかの問題を持っているということであり、咬合機能に異常を持っている矯正歯科の患者さんにおいては、さらに高いパーセンテージになるということです。)

2,顎関節の触診と聴診、1~2枚のレントゲンだけで、関節円板の前方転位であろうと診断し、保存的療法を行うのは非常に危険であり、治療前には矯正治療と同じように詳細な検査とインフォームド・コンセントを行うべきであると考える

3,治療が非常に長期にわたることもあり、また、治療が奏功しないこともある

4,診察が1週間に1度程度と頻繁な治療が必要なこともあり、矯正歯科専門医であるひろ矯正歯科でのアポイントスケジュールに組み込むことが出来ないこともある

5,投薬や、マニピュレーション、パンピングなど、スプリント療法以外の治療が必要なことも多く、ゆえに治療は顎関節の治療に関する専門の知識を持った口腔外科の先生に任せるのが適切であると考える

以上です。

学術展示会場では、藤田先生にもお会いすることが出来ました。

WSLOに名前が載っていたのに何故おみえにならなかったんですか、みんな先生にお会いできることを楽しみにしていたんですよ、と、しばし会話を。

とても忙しくて、どうしても都合がつかなかったとのことです。

次回のESLO, Cannesには是非来てくださいね!

今回の日矯学会は得る物が多く、非常に有意義な学会でした。

来年は9月16-18日、幕張メッセにて行われます。

19日、ホテルに到着後、鉄板焼きに行ったのですが、、、。

座ってメニューを見ると、メンタマが飛び出るほどの値段、、、。

(*_*)、、、帰ろうか、、でも、今さら帰れないしなあ、、、。

「普段、大変苦労をかけているスタッフのためだ! これぐらいなんだ!!」 と、

通天閣から飛び降りるつもりで、いただきました。 ★三つでした。

20日は、串の坊で晩御飯。これも、★三つでした。

現在、歯科衛生士募集中です。来年は、歯科衛生士さんがあと2人くらいここに加わってくれるといいなあ。

そのあと、たこ焼き屋さんに行きました。

大阪に来たからにゃあ、たこ焼きを食べなきゃァねえ!

帰りの新大阪の駅でお土産を見ている時、ふと時計を見たらあと3分しかない!

「早く、早く!! 間に合わないよ!!!」と叫ぶ僕の声に、手に持ったお土産を放り投げて、みんなダッシュ!

ところが、ホームに出てみると、、「あれれ? あと10分もあるじゃん、、」

僕の時計がえらい進んでいたのでした。

お土産も買えなかったみんな、、、ごめんなさい m(_ _)m。

悪いのは僕です、許してください、、。

最近の記事

ブログテーマ

アーカイブ